|

IL BAGHET

Con il termine "baghet" è indicata una cornamusa diffusa nella provincia di Bergamo.

Tale strumento, presente fino all'inizio del secolo in più località delle Valli Orobiche,

è rimasto in uso fino agli anni '40 unicamente nella media Valle Seriana ed in corrispondenza

della confluente Val Gandino.

L'ultimo suonatore di questa generazione di "bagheter" è stato Giacomo

"Fagot" Ruggeri, di Casnigo - Bg (1905-1990).

I suonatori erano quasi unicamente contadini e lo strumento, nel suo uso quotidiano, seguiva i ritmi e

le consuetudini di questa classe sociale. Veniva suonato solamente d'inverno con l'inizio del primo

freddo, quando il minor lavoro dei campi lasciava il tempo necessario per aggiustare e preparare il

"baghet", riparando o sostituendo il sacco se era necessario, e rifacendo le ance. Del

repertorio facevano parte i canti tradizionali, i brani ballabili, l'immancabile "pastorella"

da suonarsi la vigilia di Natale e brani strettamente legati alla ritualità ed alle credenze del

mondo contadino, come il "Bal del mort" (ballo del morto), un brano in cui due uomini mimavano

una finta uccisione e la successiva resurrezione di uno dei ballerini. Con l'arrivo del carnevale il

"baghet" veniva poi riposto, per essere poi ripreso solamente l'inverno successivo.

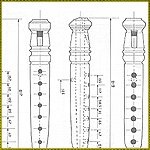

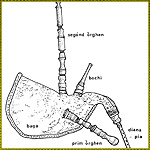

Il "baghet" della Val Gandino era costituito da:

- il sacco detto "baga", in pelle di pecora o di capra, tagliato ripiegato a metà con

il pelo rivolto all'interno e cucito sul bordo inferiore. Il termine "baga" dava il nome

all'intero strumento

- la canna del canto, conosciuta come "diana" o "pia" - il bordone minore, detto

"prim orghen"

- il bordone maggiore, detto "segond orghen

Bibliografia:

V. Biella, Baghet o piva delle Alpi, Quaderni di ricerca n° 3, A.R.P.A., Bergamo 1984

V. Biella, Ricerca sulla piva nel bergamasco, Preprint n° 4, Universita degli studi di Bologna,

Dipartimento di Musica e Spettacolo, Bologna 1985

V. Biella, Il "baghet" un'antica tradizione bergamasca, Edizioni Villadiseriane, Bergamo 1988

V. Biella, Legno corteccia e canna, Quaderni dell'archivio della cultura di base n° 13, S.B.U.,

Bergamo 1993

V. Biella, Il Baghet - La cornamusa bergamasca, I quaderni della Meridiana n°3, Bergamo 2000

LE CAMPANINE

Le "campanine" sono uno strumento povero, autocostruito dagli stessi musicisti utilizzando

rettangoli di vetro per i risonatori, incollati su due corde parallele, che sono tese all'interno di una

cassa armonica preparata adoperando delle asticelle di legno. Nei modelli più recenti al posto

del tradizionale vetro si è optato per l'ottone o l'alluminio. Essendo uno strumento fortemente

personalizzato, ogni suonatore cercava poi soluzioni alternative sia nella forma che nel materiale usato

per produrre il suono, come tubi di metallo o addirittura scatolette di latta.

Le "campanine" sono lo strumento che ogni campanaro adoperava ed ancora usa per studiare e

memorizzare i brani da eseguire poi sulla tastiera del campanile.

Esse sono una sorta di xilofono, con i risonatori disposti secondo una scala di modo maggiore. Se il

campanaro deve studiare brani per cinque campane suona sui primi cinque risonatori, per otto sui primi

otto e così via. I movimenti delle mani, memorizzati, vengono poi ripetuti sulla più

imponente tastiera del campanile, dove si suona picchiando con i pugni.

Bibliografia:

V. Biella, Campane e campanari nella provincia di Bergamo, A.R.P.A., Bergamo 1986

V. Biella, I suoni delle campane, Quaderni dell'archivio della cultura di base n° 13, S.B.U.,

Bergamo 1989

Discografia:

V. Biella (C.D. a cura di), L'allegrezza, MD02, Meridiana, Bergamo 1994

V. Biella (C.D. a cura di), Le campanine, MD03, Meridiana, Bergamo 1994

I FLAUTI DELLA VALLE IMAGNA

I flauti potevano essere corti e con tre fori, oppure grandi con sette fori sul davanti più uno

in alto sul retro. La Valle Imagna, situata nella provincia di Bergamo, era conosciuta soprattutto in

passato per la lavorazione del legno con il tornio. Accanto agli oggetti di normale uso nella vita

quotidiana, si costruivano anche le trombette e i flauti, che rappresentavano un prodotto tradizionale

dell'artigianato della valle. Costruiti in centinaia e centinaia di pezzi, essi venivano portati dai

venditori ambulanti su tutti i mercati della bergamasca e delle province confinanti. Per il loro basso

costo costituivano sostanzialmente un giocattolo per i bambini. I musicisti piu preparati con un po' di

pazienza, potevano però cercare sulle bancarelle, tra decine e decine di pezzi, il flauto che

suonava meglio, e gli stessi "bagheter" ne facevano spesso uso, vista la medesima diteggiatura

del "baghet", per studiare i brani senza dover utilizzare la ben piu impegnativa cornamusa.

Bibliografia:

Valter Biella e Piergiorgio Mazzocchi, I flauti della Valle Imagna, A.R.P.A., Bergamo 1985

IL CANTO POPOLARE

Ricca e ben documentata è la tradizione del canto popolare nella provincia Bergamo. La

pubblicazione della associazione si concentra sul patrimonio della comunità di Dossena in

provincia di Bergamo, caratterizzata da una forte presenza di minatori.

Bibliografia:

Valter Biella e Francesco Zani (a cura di), Piamontesi manděm a casa - Il canto tradizionale a

Dossena, I quaderni della Meridiana n° 2, Meridiana, Bergamo 1995

Discografia:

Valter Biella e Francesco Zani (C.D. a cura di), Piamontesi manděm a casa - Il canto tradizionale a

Dossena, MD04, Meridiana, Bergamo 1995

ORGANETTO, VIOLINO, OCARINA, CONTRABBASSO, CHITARRA

Tutti strumenti che facevano parte del patrimonio rurale. Spesso li vedeva aggregati in piccoli

organici, orchestrine o gruppi anche a carattere familiare.

IL CORNO DELLE ALPI (ALPHORN)

Da secoli usato dai pastori dell’arco alpino per richiamare e in generale comunicare,

è uno strumento enorme (quello in tonalità di Fa raggiunge i 3 metri e 60). Non è

altro che un "semplice" tubo ricavato da un abete cresciuto storto lungo i pendii montani; la

curvatura serve ad ottenere la caratteristica "campana" piegata a gomito verso l'alto. Viene

tagliato in senso longitudinale, scavato e riassemblato con della colla, poi per irrobustirlo viene

avvolto con del midollino.

Per le sue caratteristiche costruttive ha il limite di poter sfruttare solo una ristretta gamma di suoni

naturali (detti armonici), ma il suo timbro morbido e allo stesso tempo robusto, è la voce della

tradizione musicale delle montagne... Nessun altro strumento infatti è in grado di far risuonare

tutta una vallata.

IL PIFFERO

Il piffero è un aerofono ad ancia doppia con cameratura conica; fa

parte della famiglia degli oboi e più precisamente a quella delle bombarde,

progenitrici dell'oboe moderno. Anticamente veniva accompagnato dalla cornamusa appenninica

detta müsa. Ai nostri giorni più frequentemente viene accompagnato

dalla fisarmonica. La coppia piffero e fisarmonica accompagna ancora oggi tutte le danze della

zona delle Quattro Province.

|